大鹏华侨文化源远流长,是深圳当之无愧的“侨乡”。大鹏港澳同胞、海外侨胞凭着敢闯敢试,敢于创新的精神,用行动践行“敢为人先”的信念,诠释“深圳精神”的深刻内涵。

深圳新闻网2023年9月28日讯(记者 林宏松)又是一年中秋节,德国大鹏同乡会在会长黄初强带领下开展中秋聚餐,每年中秋节,大鹏乡亲都会从四面八方来到同乡会聚餐,共叙乡情。旅荷大鹏侨领詹伟光说:“虽然长期生活在海外,但我们的心始终向着祖国。”

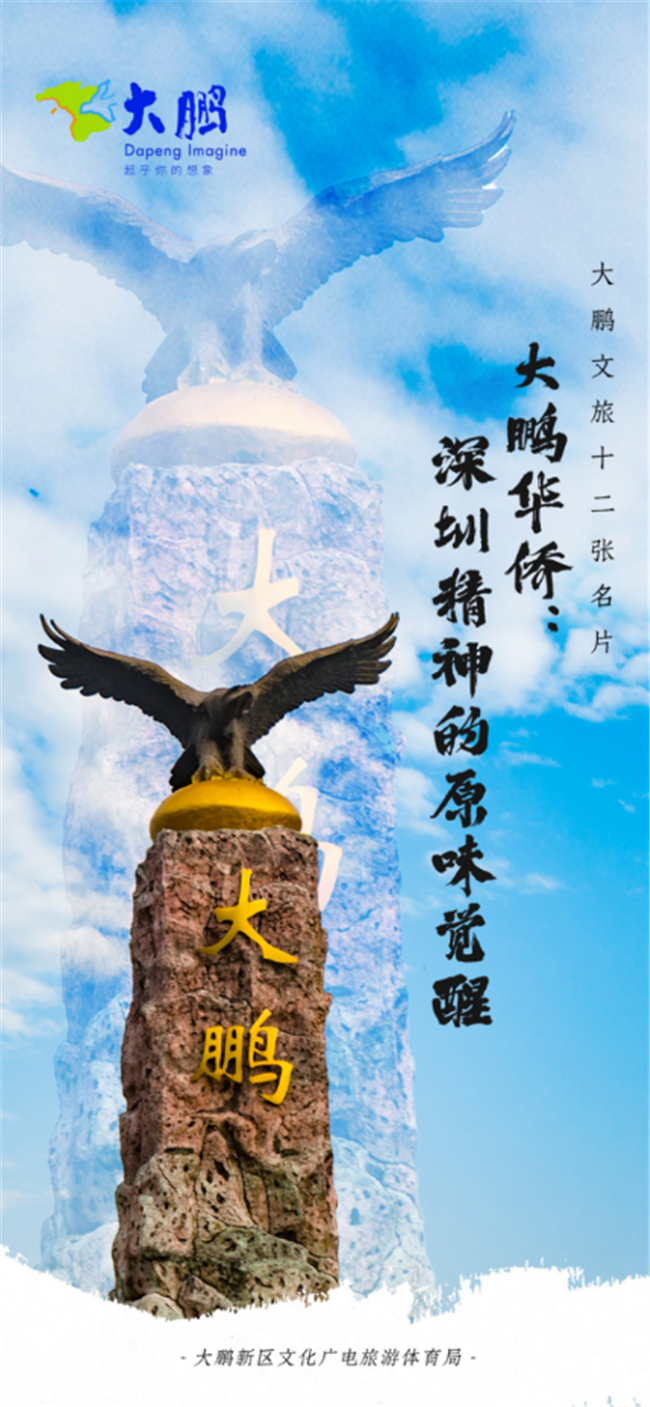

大鹏鸟雕塑。

穿越迭福山隧道,进入大鹏半岛,最先映入眼帘的,便是那座雄伟的大鹏雕塑,这座雕像由大鹏籍香港同胞叶肇夫捐资138万港币修建。在大鹏,这样的“港情侨情”文旅地标不胜枚举。

大鹏华侨文化源远流长,是深圳当之无愧的“侨乡”。大鹏港澳同胞、海外侨胞凭着敢闯敢试,敢于创新的精神,用行动践行“敢为人先”的信念,诠释“深圳精神”的深刻内涵。

传承:诗书传家,“侨二代”成风投翘楚

生活艰辛,创业不易。种种经历和磨难让大鹏港澳同胞、海外侨胞明白一个道理:永远不要故步自封,只有通过教育,才能使下一代更加自信地面对世界。

大鹏人钟荣彬曾先后在英国、荷兰从事餐饮工作,自己读书不多,更希望子女能多读书,所以在事业成就之后积极投身办学,他先后创办了普雷斯顿中文学校、兰开夏中文学校、黑池中文学校。谈及此,钟荣彬很自豪,“各种肤色的孩子聚集在一起学习中文、朗诵中华经典,多么令人欣慰!”

美国纽约大鹏同乡会前主席黄水娣,通过言传身教,在儿子钟子威的学习上下功夫。钟子威是出生于美国的第二代华人,是美国加州科斯拉风险投资公司(Khosla Ventures)的创始人兼总裁,公司拥有50亿美元基金,超过200个投资项目,专注于投资具有变革性的公司,涉及能源、食品、农业、教育、卫生等领域。

反哺:集腋成裘,心系莘莘学子

对于许多华侨华人而言,儿时生活的困难和上学的艰辛,令他们深知教育的重要性,因此他们的捐助多数与教育有关。

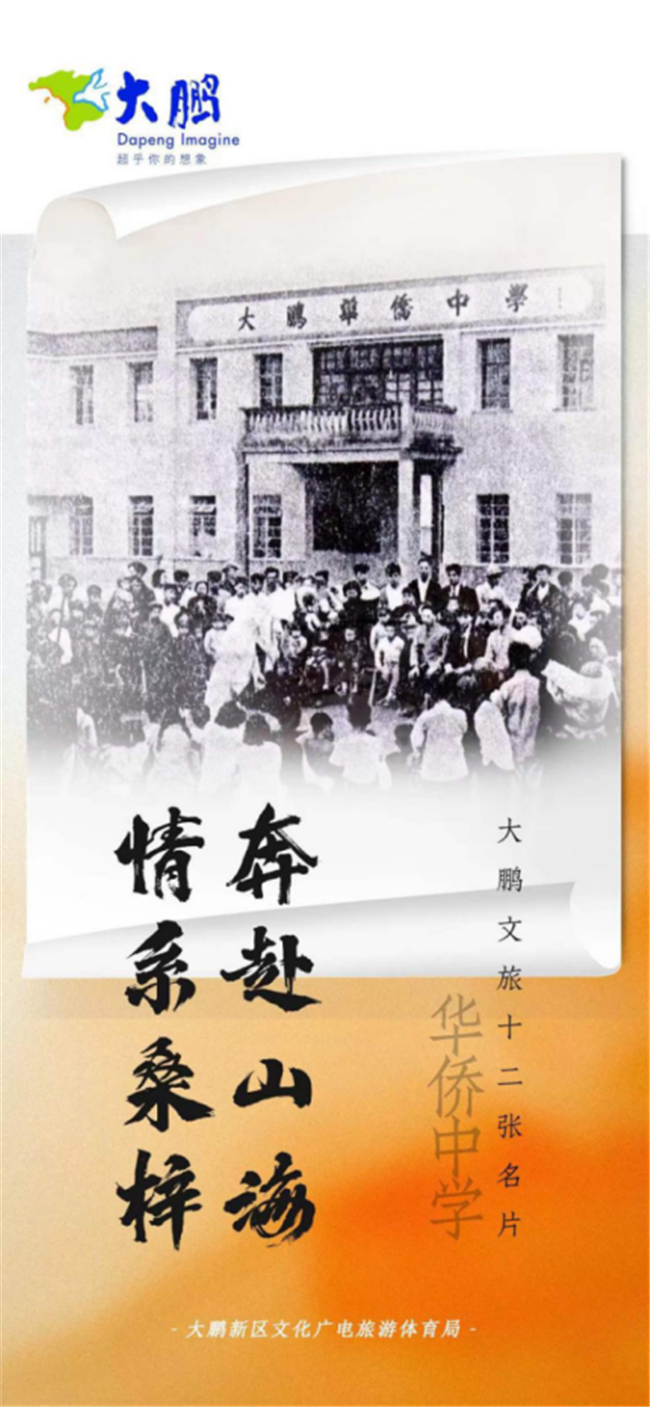

大鹏华侨中学是深圳市唯一以“华侨”命名的公办学校,由470多名大鹏爱国港澳同胞、华人华侨共同捐资兴建。1955年,王母小学开始设立初中部,由于资金短缺,乡民便提议向旅居香港的大鹏乡亲募款。之后,香港成立了“大鹏华侨中学建校委员会”,由梁锦浩任主席,王少清及陈树容任名誉主席,负责筹措资金。

王少清1898年出生于大鹏王母村,婚后远渡美国。丈夫英年早逝后,她只身返回香港,趁抗战胜利、经济复苏的机会进入房地产业,取得巨大成功。王少清热心投身公益事业,在她的努力下,大鹏华侨中学建校委员会筹集资金23万元港币,其中个人捐款就有15万元,大鹏华侨中学终于在1957年前后顺利完工。

在大鹏华侨中学的众多捐赠者中,既有像王少清这样的“大手笔”,也有许多在当时经济状况很普通的人,詹伟光便是其中的一员。詹伟光17岁时离开大鹏前往香港,当时在酒楼餐馆、制衣厂谋生,亲身体会过无书可读的痛苦滋味。

红岭教育集团大鹏华侨中学。

“得知家乡同胞筹建华侨中学后,我也捐了50港元,当时我的月工资只有60港元,钱捐出去之后,那个月连吃饭都成了问题。” 詹伟光回忆说。

如今,大鹏华侨中学已与红岭教育集团实现跨区域合作,成立了红岭大鹏华侨中学,这所寄托华侨殷切期望的历史名校,正在发展成为大鹏新区教育新高地。

归程:赤子丹心,守候美丽家园

曾经,命运的双手将他们推向了陌生的土地,如今衣锦还乡,在经历风雨的游子眼里,故乡又是一幅怎样的图景?大鹏——这片孕育了他们生命、滋养了他们精神的沃土,已经发生翻天覆地的变化。

梁鸿生是一名居住在美国的深圳大鹏人,他走访大鹏印象深刻的是,这里不仅有宜居的生态环境、日渐完善的交通配套,还有越来越多的高端文旅资源进驻,“这些项目将在很大程度上推动家乡的经济发展,我非常期待。”

随着深圳经济的腾飞,大鹏旧貌换新颜,越来越多的华侨华人、港澳同胞选择回到家乡,落叶归根。

华侨华人的经历,如同一首动人的乐章,其中有艰辛,也有荣耀。在他们的身上,体现出大鹏人的勇敢和坚韧、奉献和拼搏,正是这些熔铸于灵魂深处的“大鹏精神”,成就了他们辉煌的事业。

农历八月中秋,花好月圆之夜,亲朋团圆之时。身处异国的侨胞们,也许无法与家乡的亲人团聚,但他们的血脉却始终与故土相连,他们的精神日月经天,江河行地,绽放不灭的光芒。