还记得高考那年的你?在深圳 听1977级考生讲高考故事

发布时间:2017-06-07来源:读特作者:翁惠娟 韩文嘉 林洲璐 李丽 李东明

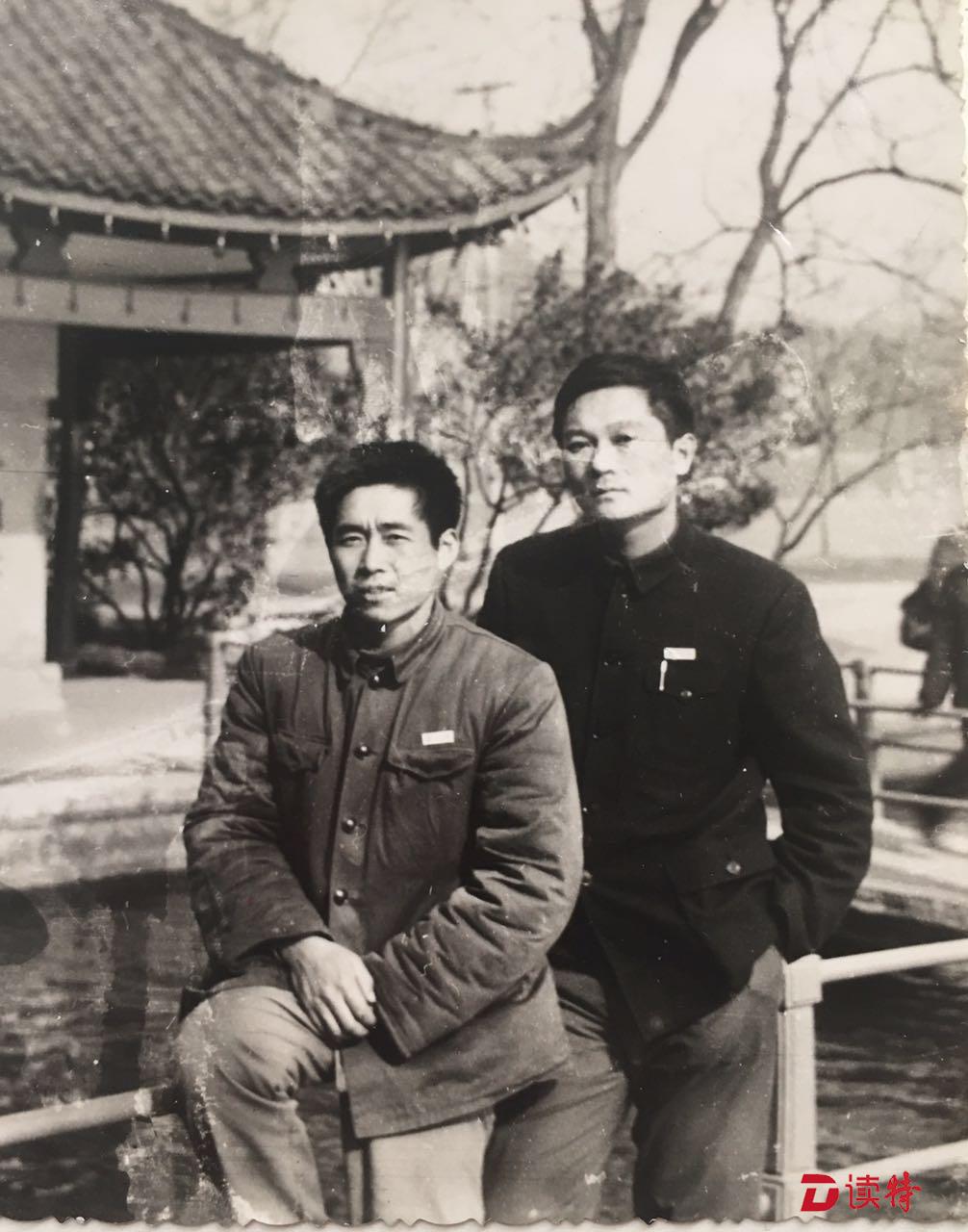

1974年从化州县环城中学完成高中学业的陈出新,完成了人生中第一阶段的学习积淀,并回到化州县河东小学,成为一名代课老师。(右二郑齐明) 事实证明那位监考老师的眼光十分准确,当年,郑齐明以优异的成绩被中山大学中文系录取。

原标题:

在深圳,听1977级考生讲高考的故事!

7日,2017年高考将举行。今年全国高考报名考生共940万人,而深圳参加高考的考生为4.3万,创下历史新纪录。今年,是高考制度恢复40年。据悉,从1977年恢复高考以来,全国超过2亿人参加了高考。高考,改变了几代人的命运,为国家输送了无数的人才。

1977年,关闭十余年之久的高考大门重新打开,570万出身不同、年龄悬殊、身份迥异的人涌进考场。从1977年恢复高考制度至今,弹指已是40载,一根“指挥棒”改变了中国——40年来,高考伴随着民族的记忆,记载了社会的变革;40年来,数以亿计的青年学生通过高考走进了另一种人生。其中,广东有1300万考生走进考场,而深圳也有几十万考生参加了高考。多年来,无数心怀梦想的考生,如今都成了国家经济社会发展的中坚力量。

高考,为国家也为个人带来了无限的可能。对于深圳这座年轻的城市而言,特区的发展建设,离不开无数移民的奋斗,其中,有许多都是大学毕业生。深圳早期的拓荒牛中,就有不少1977年、1978年参加高考的人,而多年来,又有一批一批刚走出大学校园的年轻人,揣着梦想南下深圳,为这座经济特区的改革发展奉献了青春岁月,以自己的智慧、心血和汗水,浇灌出一座美好的城市。

40年来,以高考为入口的高等教育硕果累累。“十二五”期间,普通本科高校5年累计输送近2000万。深圳高等教育的发展,也是恢复高考带来的产物。1983年,深圳大学经国务院批准创办,成为深圳第一所综合性大学。34年来,深大锐意改革,快速发展,“特区大学、窗口大学、实验大学”的办学定位特色不断凸显,创新创业型人才培养模式成效显著,不仅为深圳输送了10 余万毕业生,还涌现了马化腾、周海江、梁光伟等一大批杰出创新创业型校友,腾讯、华强等深圳企业成为相关行业的创新者和领头羊,为深圳、珠三角乃至全国的经济社会发展做出卓越贡献。

高考,是对奋斗意义的最大奖赏。40年前,高考制度的恢复,开启了梦想的时代,照亮了中国的前程。今天,当又一批年轻人走进考场时,本报找寻了多名40年前参加高考的考生,一起回望他们当年的高考经历、心路历程,从他们的故事中感受时代的脉搏、见证青春的拼搏和奋斗的印迹。

1977级考生胡志民:为了高考,我准备了十年

考试年份:1977年

考试地点:上海

参加高考年龄:27岁

录取院校:复旦大学

1977年12月,27岁的中学教师胡志民走入了高考考场。等这一天,他已经等了十年。

胡志民是上海人,小学毕业后他考上了上海最好的中学——上海中学,对这所学校的学生来说,上高中、考进大学应该是顺理成章的事情。上中的校长是知名的教育家叶克平,在给学生们的第一次演讲中,他就告诉他们:“你们一脚进了上中,相当于另一脚就进了大学,只有读到大学以后,你们的知识才能够为祖国服务。”

考上了大学的胡志民(左一)与同学在校园里。

编辑:林玟珊

上一篇今明两天 深圳市民可以免费骑摩拜单车下一篇深圳4天接28宗中暑报警 专家:出现中暑应隔离热源及时补水